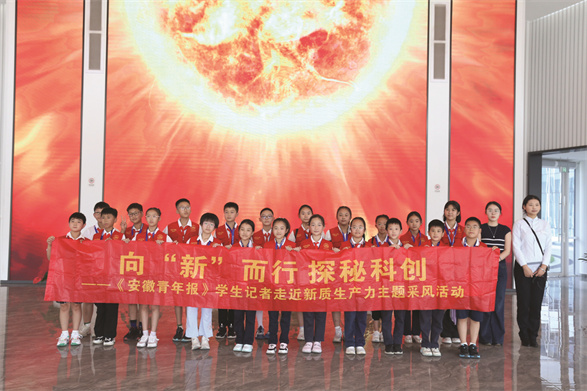

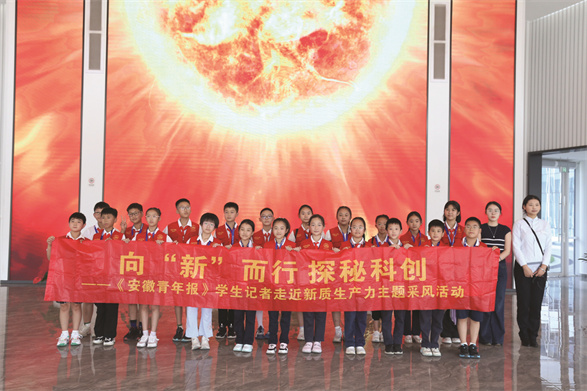

向“新”而行 探秘科创

追梦“人造太阳”

□黄世凤 朱惠惠

在合肥科学岛,有一群科学家在做这样一件超级酷的事——他们研发了中国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),目标是通过这个装置模仿太阳发光发热的原理,让人类拥有源源不断的清洁能源。

为激发同学们的科学探索热情,近日,本报“向‘新’而行 探秘科创”学生记者主题采风活动在合肥未来大科学城聚变创新展览馆拉开帷幕。通过沉浸式参观体验,学生记者近距离感受“人造太阳”装置的科技魅力。

探秘大国重器

“哇,这展馆好酷!”刚下车,一座外观呈“天圆地方”造型的建筑就映入学生记者们的眼帘,这就是聚变创新展览馆。展馆分“聚变印象”“聚变科普”“聚变征程”“聚变成果”“聚变未来”等五个篇章,全面展示了科学家们50年来坚守初心、探索新能源梦想的奋斗历程。

活动伊始,讲解员陈华露姐姐用一组组高清图片,向学生记者们科普核聚变的相关知识。“核聚变,简而言之就是两个轻原子核,如氘(dāo)氚(chuān),在极端高温高压下释放巨大能量的过程……”伴随着陈姐姐深入浅出的讲解,学生记者对核聚变的理解逐渐从模糊走向清晰。

进入展区,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)的神秘面纱被揭开,环形的装置结构、密布的管线与线圈,直观展现了“人造太阳”的复杂构造,不少同学驻足模型前,仔细观察部件细节,眼中满是对科学知识的渴望。

陈姐姐介绍,这是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克,其科学目标是让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下,像太阳一样发生核聚变,从而为人类提供源源不断的清洁能源。当动态投影展示EAST装置2025年创下的“1亿摄氏度稳态运行1066秒”的世界纪录时,学生记者陈翰洋惊呼:“太阳的能量可以‘人造’出来,还能帮助人类解决能源问题,真是太神奇了!”

点燃科学梦想

随后,在陈姐姐的引导下,结合数字沙盘、立体全息影像、形象宣传影片等高科技展示手段,学生记者们深入了解了我国可控核聚变科研成果的辉煌历程和未来发展前景。

陈姐姐告诉大家,在一代代中国科研人员的不懈努力下,我国核聚变事业已经实现了质的飞跃,为中国科技进步赢得了国际声誉。在未来,核聚变发电可能像现在的水力发电、火力发电一样普遍,家里的电灯、空调,路上的汽车、高铁,甚至太空探索的能源都可能来自这种清洁又高效的能源。

听到这,大国重器的硬核实力让同学们的民族自豪感油然而生,稚嫩的脸庞上不时出现敬佩的神色。夏梓萌赞叹说:“大国重器的研发和建设,凝聚了几代科研工作者的心血和汗水,他们是真正的民族脊梁!”“科学家们日复一日、年复一年为科研事业贡献自己的智慧和心血,今后我一定要好好学习,也当一名科学家!”汪小洋感慨地说。

活动最后,有同学疑惑作为小学生的我们如何为科创事业添砖加瓦,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所工程师蔡其敏告诉大家:“别觉得‘科学’离我们很远,它其实就藏在每天的生活里——比如观察到冰块会慢慢变小,是在认识‘蒸发’;尺子摩擦丝绸后能吸起小纸片,是在接触‘静电’。希望大家能以此次参观为起点,保持对科学的好奇心,努力学习,相信未来你们也能成为科技梦想的践行者。”

合肥市跃进小学党支部书记、校长 刘莉:活动不仅点燃了学生们的科学热情,更展现了家校社协同育人的巨大潜力。期待未来继续携手优质资源,在实践体验中滋养学生们的科学素养。

合肥市南门小学湖畔花园分校党支部副书记、校长 邹文静:这种“行走的思政课”,打破了传统课堂的边界,是践行“知行合一”教育理念的创新实践,为培养新时代创新型人才奠定了坚实基础。

参与学校 合肥市跃进小学

合肥市南门小学湖畔花园分校

参与学生 阮福成 张乐萱 张依妙菡

唐钰茹 吴筱莹 陈锦豪等

互动交流

认真记笔记

展厅参观

观看视频解说

活动合影